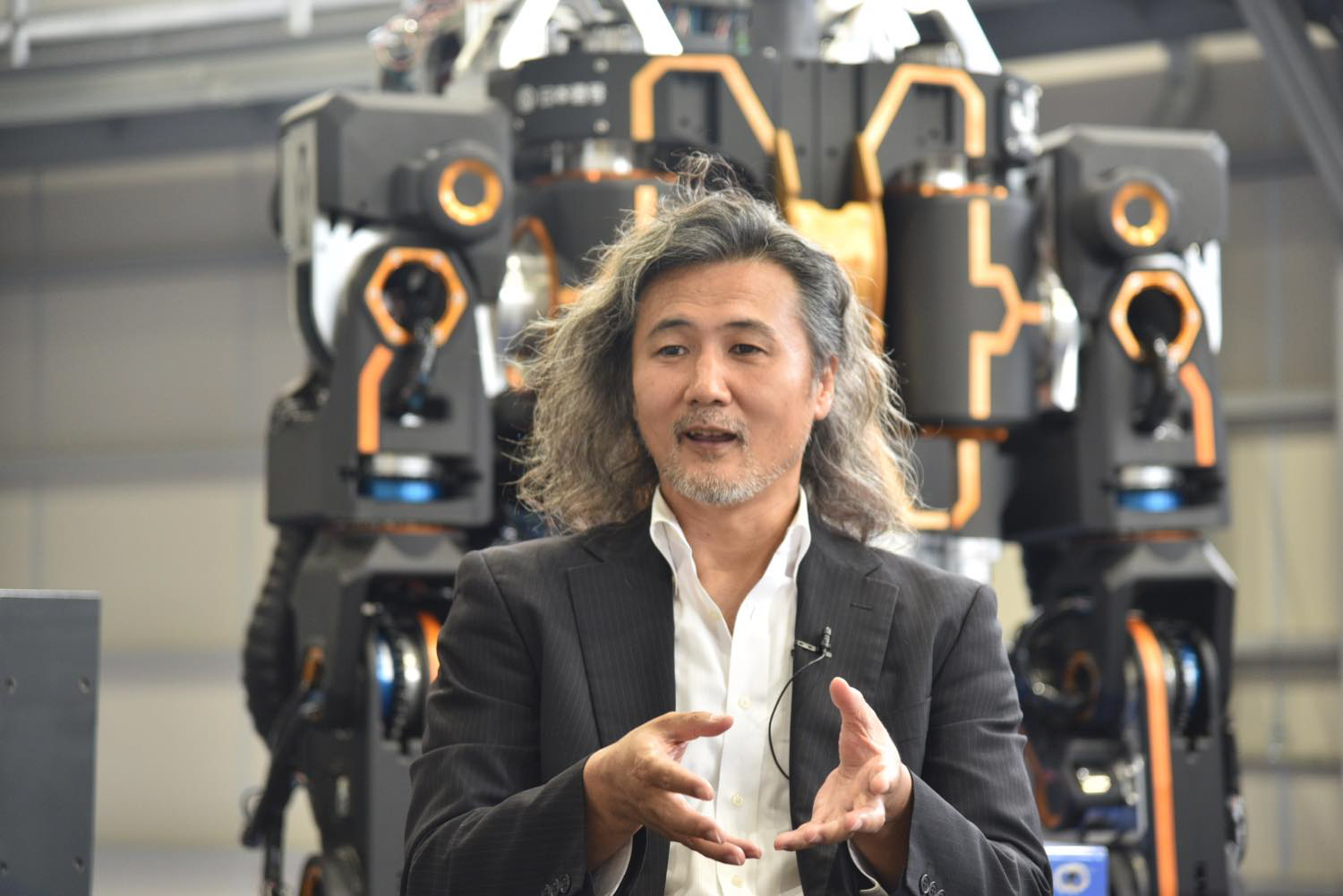

前編に引き続き、株式会社人機一体 代表取締役 社長の金岡博士にお話を伺いました。 後編では、起業したばかりの頃の話や、滋賀に本社を置き続ける理由と将来的なビジョンについて紹介します。

消去法の選択の連続。起業後に銀行口座が開設できない!?

メディアでの取り上げられ方などから、順風満帆なイメージがある金岡博士。 しかし、最初から起業や研究者を意識して行動していたわけではありませんでした。

正直、起業なんて夢にも考えていなかったですね。研究者にもなれると思っていませんでした。実際、研究者としては、あまりいい成果を出していません。また、当時のベンチャーは、今のような華やかなイメージではなく、ドロップアウトして落ち着いた感覚があります。 例えるなら、中長期を見据えて選択する方法ではなく、目の前だけを見て、分かれ道を選んだようなイメージです。消去法の短期的な選択を日々繰り返し、たまたま今のこの状況に陥ってしまった、私の中には、そんな主観的な感覚があります。 今はもちろん、会社としての長期的な視点を持ち、ゴールに向かっていますが、これは今だから言えること。過去の自分は、今の状況をまったく予想していませんでした。

2007年10月に、前身のマンマシンシナジーエフェクタズ株式会社を設立。しかし、2008年にはリーマンショックが到来。 会社を始めたばかりで、事業の打撃は受けていないものの、起業した瞬間に何もできない状況に襲われます。

当時は、世の中がシュリンクした状態です。銀行へ行っても、口座さえつくれない。 起業したばかりの私1人しかいないベンチャーに一体何ができるんだと、ハナから何も相手にされていないような、そんな状況でした。 お金も人もなく、何もできない状況です。選択するレベルでもなく、何をしていいのかさえわからない。当時は、中長期的なビジョンもなかったため、とにかくロボットや資料を作り、いろいろな人たちと話をしました。 まともに話を聞いてもらえないけれど、それでもやるしかない状況でした。

言葉にするとカッコよく聞こえますが、実際は、そんなにカッコいいものではなかったそう。当時、大学の先生の肩書きを持っていた金岡博士。 仮に話を聞いてもらえても、ビジネスの話に関してはまったく興味を持ってもらえませんでした。

最初は製造業として動いていたこともあり、「何を作れるんですか?」と聞かれても、「何を作って欲しいですか?」と質問を返していたため、相手にはされません。 今考えても、私も相手にしないと思います。 ただ、研究者に戻る道は考えていませんでした。研究者に戻るよりも、起業家でやっていきたいなと。ロボットを造る過程を緻密に考えることは、嫌いではありませんし、今でも研究はやりたいと思っています。 でも、研究者になりたいかと言われると、それはちょっと違うなと。

これまで研究者として、業績を残した偉大な先輩たちが定年を迎え退職退官していく姿を多く見てきました。ただ、その先生たちが残された技術が世の中に広く使われているかといえば、そうではないことも事実です。 業績はもちろん偉大であり、尊敬するもの。そして、ひとつの目指すべきゴールの形と考えられます。

ただ、自分の一生をかけてそのゴールを達成したら満足かと言われると、私の中ではそうではないなと。 また、研究者に戻ったとしても、偉大な先生方以上の業績を上げることは、あり得ない、できないと思いました。 だから、私のできる範囲で、もっと社会にインパクトを与えるためには、もっと違うやり方をしなければいけない。そこで、ベンチャーを選びました。

支援者、大学、地域からの応援。滋賀に本社を置く理由。

東京には、資金も人も集まりやすいイメージがあります。そのなかで、人機一体があえて滋賀県でやり続けている理由はどこにあるのでしょうか。

東京も好きですが、最大の理由は、滋賀に我々の支援者がいること。いわゆる名士と言われる方が滋賀県、特に草津市の振興に尽力されていて、その方の遺志を継ぐ形で盛り上げたいと思っています。 とはいえ、我々は民間企業、ベンチャーですから、「滋賀県を盛り上げたい」とだけ言っているわけにはいきません。 ビジネスとして大きなメリットがあれば、東京に拠点を置くことを選ぶと思いますが、我々人機一体には、東京に本社を置くことよりも、滋賀に本社を置いて地方でビジネスをすることに積極的な意味があります。

支援者の存在、働いていた立命館大学 びわこ・くさつキャンパスとの距離。さらに、金岡博士がアンチメインストリームであることも、大きな理由と言えそうです。

私自身、みんなが行く道は好きではありません。 東京でロボットベンチャーをやるって、あまりにも当たり前すぎるじゃないですか。確かに人も資金も集まるかもしれませんが、一方で数あるロボットベンチャーの中に埋もれてしまうので、人の記憶や意識にも残りにくい。 何より愛着が湧かないと思います。

人機一体と聞いたときに「数ある東京のベンチャーの一つね」と言われるのと「滋賀で頑張っているベンチャーね」と言われるのは、大きな違いがあります。 ただ、人機一体はBtoCビジネスではなくBtoBビジネスです。カスタマーの意見が直接関わりを持つわけではありません。

ある意味では、広報手段としてロボットを多くの方々に見てもらい、人機一体という名前・技術を知ってほしいという戦略もあります。 地方のすごくとんがったベンチャーが面白いことをやっている、滋賀ですごく頑張っていると温かく好意的な目で見てほしいです。 「地方の人はあったかい」といいますが、それだけではなく、みんな地元を応援したいとの気持ちが強いです。我々も地域に根付き、いろんな人たちに応援されながらベンチャーをやりたいです。 東京で周りのベンチャーと戦いながらやるよりも、地域で多くの人に「人機一体頑張ってね」と言われながら、ビジネスをやる方がいいです。

人機一体には、東京ではない地域、滋賀県に根付く意味と理由があります。 これだけのメリットがあり、地域の人たちの支援が得られるなら、本社を動かす必要はありません。

我々が戦うべき存在は、他のベンチャーではなく、社会課題や世の中の苦役。だから、そちらに集中したいです。 また、私自身、理系の大学を卒業しました。立命館大学 びさこ・くさつキャンパスも含め、大学の理系キャンパスは、山の中にポツンと生まれたりします。これは、研究に没頭することに適した環境なんです。正直私も嫌でしたが、これには意味がある。人生の中で何年か集中して問題解決に取り組む経験は、あってもいいと思うんです。 今、ネット環境があれば、日本のどこにいても技術的な部分で困ることはありません。離島でなければ、モノもすぐに届きます。ロボット開発するうえでの地方のデメリットは、ほとんどありません。 もちろん東京にいるメリットもありますが、地方にいるメリットも非常に大きいです。

10年、20年先の未来。世界に出ていくことは必然。

ローカルにとどまるのではなく、むしろ世界に出ていくべきだと思っています。ビジネスの目的としても、「あまねく世界からフィジカルな苦役を無用とする」と言っている以上、世界に出ていくことは必然です。 ただ、世界に出ていくときに、地域の人たちに「人機一体は滋賀県草津市の会社で、俺が育ててやったんだ。あの会社がすごく小さなときから、俺は知っている」と思って欲しいです。我々も声援を受けて、いい気分になって開発していますから、世界に出ていけば、皆さんにも誇りに思ってもらえると思います。 滋賀県発かつ、福島県にも拠点があり支援を受けているため福島県発でもありますが、地域のいろいろなファクターがあること、そして、JR西日本さんとの連携のように、東京ではできないこと、滋賀県草津市にいたからこそ、福島県南相馬市にいたからこそできたことをベースに世界に出ていくことが基本だと思っています。 いずれは、東京にも拠点を置きます。そのときは、全国、全世界に拠点を置くと思います。そこでローカルにこだわるつもりはありませんが、滋賀は、我々を育ててもらった地域です。最終的に我々はここに帰ってくると思うので、本社はずっと滋賀県に置いておきます。 滋賀県の方々は、「人機一体を育てた」と言っていただいて結構です。ぜひ応援していただければと思います。