今回お話をお伺いしたのは、株式会社人機一体 代表取締役 社長の金岡博士。 2007年マンマシンシナジーエフェクタズ株式会社を設立後、2015年に株式会社人機一体に商号変更。 事業内容やスタートアップとしてのビジネスモデルの変化についてお話を聞いてきました。

「知的財産ビジネス」と技術の塩漬けの現状

立命館大学でロボットの研究者として勤めた後、スタートアップとして起業した金岡博士。 論文という形で世の中に発表する方法ではなく、社会実装のための技術、体系化された知識としてのサービス化を経て、購入してもらうビジネスの形を選択しました。

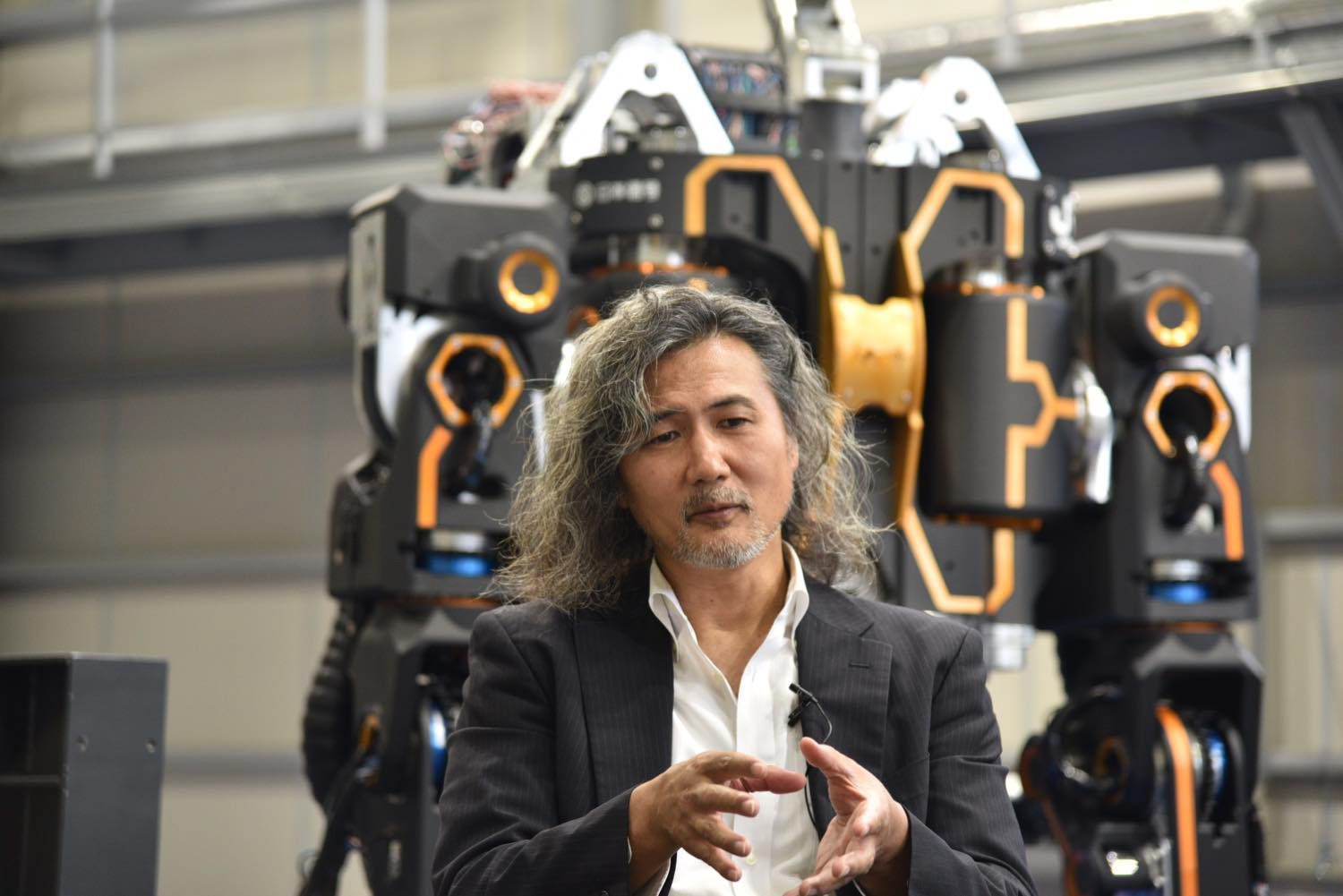

人機一体は、巨大ロボットや人型重機を作っているイメージで捉えられることが多いですが、我々のプロダクトは、知的財産であり知識。 ただ、知識を買ってくださいと言っても、誰も買ってくれません。 まずはロボットのハードウェアとソフトウェアを作り、見てもらいます。そして、我々の知的財産を使えば、こんなロボットができて、あなたの課題解決に役に立ちますよといった話をします。 ロボットを作るために知的財産を使っていただくことが、我々の基本的なビジネスです。

創業当初は、ロボットの部品やユニットを作る製造業としてスタートしたものの、うまくいかず他の方法を探すことに。ロボットを社会実装するためにはどうすれば良いのか? スタートアップとしてスケールし、ビジネスがどうあるべきかを試行錯誤した結果、落ち着いた先が「知的財産ビジネス」でした。

我々の目的は、ビジネスをやることよりも、ロボット、特に先端ロボット工学技術を社会実装することです。 大学の中では研究として進められていても、世の中で使われることは、ほとんどありません。その問題を私は非常に危惧しています。 自分たちが作った技術が使われないまま、塩漬けになって埋もれていく。そんな状況を変えたいと思っていました。

今のロボット技術で社会実装をすることは、個人的にも納得できます。 しかし、現実は、技術の塩漬け。その理由は、一体どこにあるのでしょうか。

問題はひとつではなく、だから難しいというのが現状です。例えば原発内のように人が立ち入ることにリスクのある環境での作業をはじめ、今の世の中には、望まない重労働に従事せざるを得ない人たちがたくさんいます。 状況を変える製品はないけれど、ニーズはある。そして、ソリューションはないと思われがちですが、ここでのソリューションとはロボットであるはずです。 しかし、現場のロボットビジネスのメインは、お掃除ロボット、配膳ロボット、ペットロボットです。我々が考えるような物理作業を代替してくれるロボットは出てきていません。なぜ実現しないのか、我々も疑問に感じている部分です。

AI・ロボットの分野において、有名な「モラベックのパラドックス」というものがあります。例えば、工場内で塗装をする産業ロボットは、複雑な動きを正確に行います。しかし、人間は、長時間高速で正確な作業をすることはできません。 一方、冷蔵庫を開けてコーラをとってくるといった、人間の簡単な日常動作は、ロボットには困難です。簡単と思われがちな日常動作はロボットには難しく、人間には難しい動作は、ロボットにとっては簡単だというパラドックスです。

ロボットは作業はできますが、判断はできません。 冷蔵庫を開けることはできても、「開ける方向は右?左?取ってはどこについている?中にはどんなモノが詰まっている?コーラはどこにある?」といった状況で、判断を繰り返して自ら行動することはできません。 ただ、我々が解決したい問題は、人間のフィジカルな苦役です。判断は人がやる、生身の人間がやりたくない作業はロボットがやればいい。 ここで、全部をひとまとめにして、すべてコンピューターに自動的にやらせようとするから余計な難しさが生まれているといった方向性の違いがあるんじゃないかと思います。

軸は「フィジカルな苦役を解消する機械化」

人機一体のロボットは、自動化ではなく、人のフィジカルな苦役を解消する機械化を目指して開発が進められています。 この軸は、金岡博士がロボット研究をしている頃から、すでに軸として存在していました。

研究者時代から、人の知能の代替ではなくて、身体機能を代替するためのロボット工学技術に特化し、技術を蓄積し続けてきました。 ただ、スタートアップとして着実に歩んでいると見られがちですが、実はそれほど着実ではありません(笑)。 七転八倒しながら、その都度悩んで解決策を見つける形です。 ただ、成功すると信じていますし、いろいろな方々の支援と、ニーズとシーズがあり、ソリューションが後から出てきたことで、これまで着実に上がってきていることは確かです。

独自の技術を持っている人機一体。その技術は、特許を取得しており、世界初です。 しかし、金岡博士は革新的な技術ではなく、天才的なひらめきによって生まれたものではないといいます。

自分の中では、決してそうではないと思っています。たまたま、うちが最初に作ったというだけ。 ただ、ゴールに向けて進むためには、壁の乗り越え方が重要です。ビジネスとして進めるためには、資金の問題は非常に大きいです。 20年後や30年後の最終ゴールの段階に到達する前に、ビジネスとして暫定的に成立させていく必要があります。20年後に儲かりますでは、話になりません。5年後10年後にも、それなりには儲かる。 そして、少しずつ成長させていけば最終的にはスケールしますというような絵を描き、さらに実現しないといけない。そこに難しさがあります。

暫定的なビジネスを、段階ごとにデザインする力

最終的に知的財産だけでやっていける状態になれば、お金が入ってくる状態がつくれます。 しかし、到達までにはハードルも多く、時間がかかるのが現状です。

こんなに役に立つ技術があるのに、なぜ実用化されないのかと、私自身も思っていました。みなさんもそう感じていると思います。 でも、技術を実用化するためには、どれだけの人が、どれだけ苦労して、どれだけのコストを払わなければいけないかといった話は、私も含め、あまり考えていないんですよね。 ベンチャーをやってみて、知財の価値は本人が考えるほど大きくない。社会実装のコストやアイデア、働く人たちの労力などがいかに重要か、よくわかりました。 そのうえで、我々がその過渡的な壁を越えていくために、やらなければならないのは、暫定的なビジネスを成立させていくこと、そして暫定的なビジネスを段階ごとにいかにデザインしていくかという問題だと思います。

今できるビジネスを作り、資金調達をして、成立させる。成立を基盤にして次のビジネスモデルを作り、また成立させる。 この方法を少なくとも3〜4回繰り返さないと、ゴールにはたどりつけないと語る金岡博士。

人機一体の前身のマンマシンシナジーエフェクタズの時代から考えても、まだ16年程度です。 自動車やコンピューター産業の歴史を考えると、どれだけの時間をかけて産業構造をつくってきたかという話ですよね。 発展に伴い、ビジネスが生まれ、新しいアイデアが出てきて、いろいろな起業家が、それぞれ動いていろいろなことにチャレンジしてきたはずです。スマホやAIも同じです。 技術の体系の周りにいろいろなビジネスが、どんどん出ては消え、出ては消えという形で全体の産業構造を作ってきた歴史があると思っています。 我々だけでできるとは思っていませんが、少なくとも、最初は賛同してくれる人もいなかったなかで、これまでの産業ロボットとは違う形、自動化ではなく機械化で、新たな先端ロボット工学ベースの産業を再構築しようとしています。

簡単な話ではなく、何度もサイクルと回さなければいけないのは、ある意味当たり前。未来に向かって進み続ける金岡博士のお話は、後編に続きます。